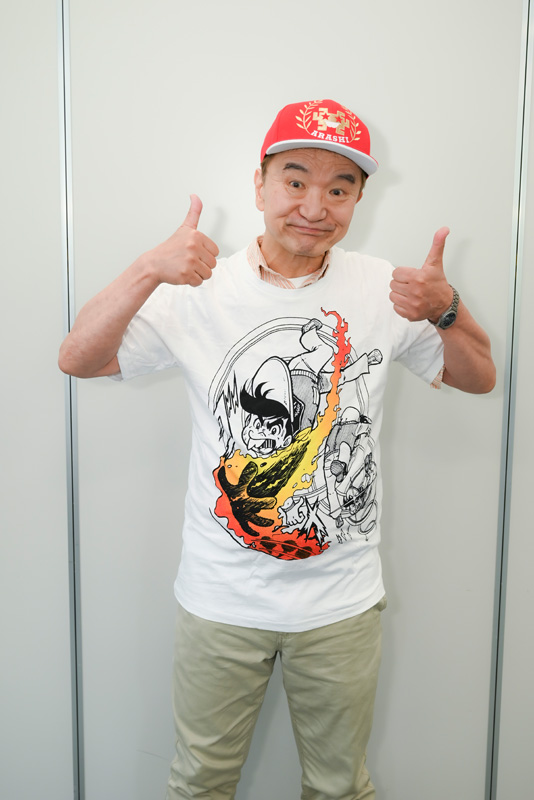

コロコロコミックの名作マンガ『ゲームセンターあらし』(1979年~1983年連載)を手掛け、今は教育者としても活躍されている、すがやみつる先生。

今回は、「マンガ×教育×AI」という3本の軸を通じて、先生のこれまでの歩みと、次の世代に届けたい“マンガの力”について聞いてきたぞ!

先生のクリエイターとしての過去、教育者としての現在、そしてAIが社会に浸透する未来において、マンガがどのような存在価値を持ち続けるかを語ってくれたので、要チェック!!

『ゲームセンターあらし』誕生の裏話

師・石ノ森氏やアメコミの画法を元にした演出

――先生の代表作『ゲームセンターあらし』誕生までの経緯を教えてください。

そもそも私と小学館さんとの付き合いは、石森プロに在籍していたときに学年誌「小学一年生」で『人造人間キカイダー』(1972年8月号~)を描いたのが始まりでした。最初に渡した原稿が、当時の担当編集さんから「これは乱暴過ぎる。『小学一年生』は学習雑誌なんですよ」と言われ、描き直しになる可能性が高かったんです。しかし、1時間も経つか経たないかのうちに電話がかかってきまして、当時『小学一年生』のデスクをやられていた千葉さん(のちのコロコロコミック初代編集長)から「こういうマンガを求めていました! すごく奥行きと迫力があっていいので、この調子で描いてください!」と褒めて頂けたんです。これは石ノ森先生が、マンガ上で動きを出すために、絵を斜めにしたり、奥行きを付けたりしていたことを見ていたことが大きかったですね。

その後は、小学館さんとの打ち合わせがあるときに、神保町の洋書専門店でアメコミを買っては、構図の参考にしていました。アメコミは、少ないページ、小さいコマの中に立体感を取ろうとするためにパースを多用するので、とても奥行きがある絵が多いですから。ちなみに、その頃はアメコミブームなんてものはなかったので、『スパイダーマン』も1冊50円くらいで買えたものです。

そして「小学一年生」で『人造人間キカイダー』『キカイダー01』、「小学四年生」で『秘密戦隊ゴレンジャー』などを描き、「コロコロコミック」が創刊となります。そんななかで「読み切りマンガを描かないか?」と言われ、SF作品を3回ほど描きましたが、全然人気が取れませんでした。当時は、結構落ち込みましたよ。でも、しばらくしたあとに、突然編集の平山さん(のちのコロコロコミック3代目編集長)から電話がかかってきました。「テレビゲームの読み切りマンガを描いてくれませんか? タイトルは『ゲームセンターあらし』です」と。

――そんなに突然だったんですね。しかも編集部でタイトル名が決まっていたと。

そうなんですよ。そして、「実は今日が表紙の校了日だから、使いのバイトさんが到着する間に表紙用の主人公キャラクターの顔を5つぐらい描いてくれ」と。でも、そのとき注文がつきました。少し前に「コロコロ」に描いたSFマンガみたいなハンサムな主人公にはしないで欲しい、と言われたのです。理由は「ああいうハンサムな主人公が活躍するマンガは、子どもたちは喜ばない。だから、主人公はすごくわんぱくか、いたずらっ子のようなデザインにしてほしい」とのことで。

それを聞いて、たまたま近くにあったマンガが劇画タッチの荒い主人公だったので、「これでいこう、どうせ読み切りだし!」と思って5通りのキャラクターを描き、イチオシのデザインにだけ色をつけて、あとはモノクロで提出したんです。しかし、少し太っちょに描いたイチオシのデザインは採用されませんでした。太っちょでは軽快なアクションができないと思われたのかもしれません。かわりに選ばれたのが、あの主人公のあらしだったわけです。

――あの独特のデザインにそんな逸話があったとは。そもそも、なぜテレビゲームを題材にした作品にすがや先生の名が挙がったのでしょうか?

その頃、小学館さんとの打ち合わせがあると、必ず「行きます行きます!」と嬉々として編集部に足を運びました。なぜなら、ついでに秋葉原にも行けるから。その頃はアマチュア無線をやっていて、秋葉原にはよく部品を買いに行っていたんです。そして1970年代中盤から「マイコン」ブームが始まり、ラジオ会館7階にあったNECマイクロコンピュータサービスルームの「Bit-INN(ビットイン)」などに、とにかく入り浸っていましたね。コンピューターの0、1の計算の原理などは独学で一生懸命学びました。

そういう姿を編集部の方が見ていたようで、ときには「宇宙人」と呼ばれていましたよ(笑)。そんな印象があったからこそ、“テレビゲームのマンガ”を始める時にお声がけ頂けたんだと思います。

――『ゲームセンターあらし』といえば『インベーダー』のイメージが強いですが、当時からゲームは遊んでいたのですか?

はい、やっていました。ただ、『ゲームセンターあらし』第1回は、まだ世間的に『インベーダー』がポピュラーではなかったので、『ブロック崩し』を題材にしています。ちなみに、ゲームセンターの取材で強烈に覚えているのが、編集の平山さんが突然1万円札を出して、「これを今から銀行で全部100円に両替するから、歌舞伎町に行こう」と言ったんです。アシスタントも連れてゲームセンターに到着すると、「この100円玉✕100個を全部使い切るまで帰ってはいけない」と(笑)。さっそく遊び始めるんですけど、その頃のゲームはブロック崩しやテーブルテニスのような単純なものが多くて、すぐに慣れてしまうんです。だから逆に1プレイが長くなって、全然終われないんですよね。結局、コイン落としやピンボール、スマートボールなどをプレイして無理矢理使い切りました。

――豪快な(笑)。そうやって『ゲームセンターあらし』が徐々に作られていったんですね。

ただ、平山さんから「最後のトドメシーンは、必ず主人公に逆立ちさせてくれ」と言われたことには、当時の私はかなり抵抗しました。だってリアリティがないじゃないですか。みんな椅子に座ってテーブルタイプのゲームを遊んでいるのに。でも、「すがやさんはキカイダーや仮面ライダーの時に、散々主人公たちを逆立ちさせていたじゃないか」と言われたときは、ハッとしましたね。そういえばそうだと(笑)。

結局そういった常識を変に意識せず、あと「どうせ単発の仕事だろう」と思っていたので、半分ヤケになった結果がアレです(笑)。でも、そうやって描いたゲームセンターで逆立ちするポーズは、今でもパロディとして使われることが多いので、あれは平山さんの慧眼だったんだなと今でも思っています。

――いざ『ゲームセンターあらし』が読み切りで掲載となりますが、読者の反応はいかがでしたか?

第1回は自分の趣味もあって、LSI(大規模集積回路)やゲームとはこういうものだと、少しややこしい内容になっていました。案の定、人気が取れずに単発で終わってしまいました。

その後『F・1キッド』というレースマンガを連載することになり、当時からレース好きだったので海外まで取材に行くなどして楽しく描いていたんですけど、ヘルメットで顔が隠れるようなマンガは人気が取れなくてですね。しかも、当時はスーパーカーブームだったこともあり、フォーミラーカーを出してもウケず。そんななか、「最近『スペースインベーダー』がすごく流行っているので、もう一度『ゲームセンターあらし』をやってみないか」と言われ、チャレンジしてみることになりました。

本心としては、どうせまた単発だろうと思っていたんですけど、それがなんとアンケート(一番面白かったマンガ)で約8割も取っちゃったんですよ。そこからは急遽『F・1キッド』の連載を終えて、『ゲームセンターあらし』に専念することになりました。

――そこから子どもたちを中心に一大ムーブメントを起こすと。

ただ、子どもたちがどんな反応するかは分からないんですよね。書店で子どもがコロコロを読んでいて、ちょうどあらしが必殺技の「グレートタイフーン」を出したシーンだったんですよ。こっちはすごく迫力ある熱血な感じで描いたのに、子どもがそのページを開くと爆笑するんです。当時の編集の方に「子どもはギャグまんがとして読んでいるみたいですよ」と伝えると、「え、すがやさん知らなかったの? 編集部はみんなギャグマンガだと思っていますよ」と言われてギャフンとなったのを覚えています(笑)。

結局、1979年の増刊号で掲載してから人気が出て、そのまま連載に。1980年の1月にコミックス第1巻が出たんですが、初版2万5000部で注文が殺到。緊急会議が開かれて、4万部の増刷が決まりました。そこから増刊号を出すから100ページ描いてほしいという流れになっていきました。こちらも160ページの描き下ろしや長編は経験があったので、あまりたじろがずにできました。その後も「コロコロ」の別冊や増刊号で、100ページの読み切りを何度も描くことになりました。

とにかく見せ方にはこだわりました。『インベーダー』を現実のテーブルではなく、観衆がいる後楽園球場でテレビ中継されながら対決するようにするとか。『あらし』がeスポーツの始まりだと言われるのは、このあたりに理由があるのかもしれませんね。現在のeスポーツは海外が発祥なので、『あらし』が元祖だと言われるのは、なんかこそばゆいんですが(笑)。今でこそ大きな会場でゲームをすることは珍しくありませんが、当時はその大げささが面白かったんです。

――見せ方といえば、ゲームの攻略部分も注目されていましたね。

そうですね。『スペースインベーダー』で高得点を取るための秘訣を教えたことは大きかったと思います。まだ「名古屋撃ち」という名称がない頃に「フェニックス」と名前を付けて紹介するなど、情報マンガの側面も持たせていました。

――そういった技はご自身で見つけられたのですか?

もちろん実際にプレイはしていました。それに加えて、周りにいたアマチュア無線仲間と情報を共有したり、ゲームが上手い大学生にプレイをお願いして、それを見ながらノートにメモを取ったり。

――メーカー(タイトー)からの情報はなかったんですね。

当時はそういったことはまったくないですね。むしろマンガを描いたことで、初めてタイトーさんに取材に行ったくらいです。

ちなみにそのときは営業の方から「すがや先生ですか!?」と言われ、両手で握手されました。当時、ゲームセンターは不良のたまり場みたいなイメージが強く、その後ろめたさからその方は自分の職業を子どもに話していなかったんです。それが、小学館の学年誌を出している部署のマンガ雑誌に「ゲームセンター」を題材にした作品が出てきたことで、状況が変わります。そして初めて子どもに「お父さんの仕事はこれだよ」って伝えられたというんですよ。とても感謝してくださいました。

その頃から業界がイメージアップに向けて舵を切り始めます。六本木におしゃれなゲームセンターを作ったりして、メーカーさんも協力的になってくれました。

教育者としてのすがやみつる

失敗は“チャレンジした証拠”だ

――すがや先生は京都精華大学でマンガ学部の講師をされていましたが、どういったキッカケだったのですか?

54歳の時に、たまたま早稲田大学がeスクールという通信制の大学を日本で最初に始めていたのを知り、そこで教育工学という分野を学べることも知って入学しました。そこでは心理学をベースに、どうしたら効率よく色んなことを教えられるかが学べるので、それをマンガに応用できるんじゃないかと思ったんです。

実際に入学してみると研究が本当に面白くて。結局、大学院まで進んで60歳で修士課程を終えました。マンガ学会にも入っていて、京都精華大学の人たちとも知り合っていたことから、同大学から「教えるのに興味はありませんか?」と声をかけて頂くことになりました。ちなみにその時は早稲田の先生から、「修士にきたからにはドクターまで行かないと出さないよ」と言われていたんですけど、それだと博士課程を修了するのが63歳になってしまうんですよね。定年の関係もあるので博士課程はあきらめて、結局62歳で京都精華大学に行くことになりました。

――どのようなことを教えていたのですか?

マンガっていうのは個性そのものなんです。本来は人と違わないといけない。けれども大半の学生は、既存のマンガと同じようなものを描こうとするんです。もちろん、そういった職人タイプの方も必要ですが、個性豊かな“作家”を育てようとすると、講師側も学生の個性や、どういうものが好きなのかなどを見極めたうえで、それぞれと向かう必要があります。ほとんど編集者の仕事ですね。

そんな気構えで京都精華大学マンガ学部の教員になったのですが、配属されたのは新設されたキャラクターデザインコースでした。大学側の目論見では、当時、倍率が10~20倍と大人気だったストーリーマンガコースに合格できなかった受験生の受け皿になるはずでした。ストーリー作りが苦手でも、ネーム構成と作画ができれば原作付きでマンガが描けます。ところがフタを開けてみると、キャラクターデザインコースという名前のせいか、高い倍率を潜り抜けて入学してきた30人ほどの学生の中に、マンガ家志望者は1人しかいませんでした。「マンガ家ってブラックな仕事でしょ」と言う学生もいて、いまどきのマンガ家のイメージにガックリしたものです。

すでにカリキュラムとして、ストーリーマンガの演出やコマ割りなどの内容を準備していたのに、これはダメだと思って。学生が求めてないものを伝えても意味がないですからね。結局、私があらしのキャラクターを入れた名刺を新しく作り、それを持ってゲーム会社を回って「どういう人材が欲しいですか?」と聞いて回りました。

すると、その返答は「1にコミュ力、2にコミュ力、3、4がなくて、5にコミュ力」と。それもそのはず、ゲームは大人数で作るので、たとえ技能が秀でた人物であっても1人では仕事ができません。そのことを学生たちに伝えたら、半分以上の学生が、バタリと机に顔を伏せてしまいました。そこでどうするか考えた結果、グループワークとして学生全員で着ぐるみを作って実際に劇をさせたり、プレゼンテーションをさせたり。当時、学生たちから「すがや先生の授業はペンを持っている時間より、マイクを持っている時間のほうが長い」なんて嫌味を言われましたよ(笑)。

――業界で生き抜くためにコミュニケーション能力を鍛えていったと。

そうですね。実際にデザイン会社に入った卒業生からは、「先生の授業を受けていて本当に助かりました! 実際の仕事はプレゼンの繰り返しで、プレゼンの合間にデザインをしているような状態ですから。もし、今の学生たちが渋っていたら、いかにプレゼンが大切かを教えに行きますよ!」と言ってくれました(笑)。

ちなみに私は、大学院のゼミも持っていて、修士課程ではストーリーマンガの作り方も教えました。ほとんどが留学生だったので、日本語の特殊性やどうして日本のマンガは分かりやすいのかを、『ドラえもん』などを見せて教えていました。

具体的な例を挙げると「分かち書き」(※文章を読みやすくするために、単語や文節の間を空けて書くこと)とかですね。プロのマンガ家や編集者たちにとって分かち書きは当たり前じゃないですか。でも、みんなマンガを読んでいるハズなのに、ネームを描く時にはできないんです。あとは漢字には全てルビが付いているのが、日本のマンガのわかりやすい1つの理由だったりとか。

――マンガ家と教員で共通する部分はありますか?

調べること、ですね。マンガを描くときは取材をし、ちゃんと調べてから描きます。それは大学、大学院で論文を書くときも一緒。研究なんですよ。基本的に過去の文献を全部読んで、そこにないものを付け足したり、違うと思ったものに対して新しい情報を加えていく。これは創作と変わらないんですよね。

周りを見てみると、マンガ家も作家も、続かない人たちはそういう取材や調べ物をしていないんです。基本なんですよ、調べるということは。研究でも創作でも。

――学生たちにもそういったことを伝えたのですか?

もちろん言葉でも伝えていますが、講義を聞いただけでは何も始まりません。結局は自分で行動を起こすしかないですから。

私は、よく周りから「行動的なんですね!」と言われます。高校生の頃は2~3か月に一度のペースで東京に行き、マンガ家の先生たちに原稿を見てもらうようなことをしていましたが、私のなかでは、それは当たり前だと思っていました。でも、そういうことができないって言うんですね。

そういった学生に一番伝えたいのは、「失敗は怖くない。失敗してもいいんだ」ということ。今の若い子たちは、極端に失敗を怖がるんですよ。だから挑戦をしない。でも、別の角度から見てみると、失敗っていうのは“チャレンジした証拠”なんですよね。

積極的に出歩いていると、色んな人に出会い、そういうところから仕事が生まれてくるじゃないですか。スタンフォード大学の教授が提唱した計画的偶発性理論でもあるように、成功した人たちがどんなキャリアを積んできたかを調べてみると、必ず歩き回っているんですよ。待っていて、成功した人たちはいません。言い換えれば、「犬も歩けば棒に当たる」理論かなと、自分では思っています。私の場合は、とにかく思いたったら出かける。20代の頃から「石橋は叩く前に渡れ」を座右の銘としています。

つい最近も連載マンガの依頼を頂きましたが、それはある飲み屋のカウンターで知り合った方からのお仕事なんですよ。

――そんなケースも!?

飲み屋でたまたま入ってきたカップルがいて、最近映画化された『かくかくしかじか』について会話を振られたんですよ。文化庁メディア芸術祭の第19回マンガ部門で大賞に輝いた作品なんですが、じつは私が審査委員長を務めていまして(笑)。そんな話をするもんだから「なんだ、この人?」と思ったはずなのですが、それからその方が店に来るようになりましてね。蓋を開けてみるとその方は編集者で、「今度マンガが載る雑誌を創刊することになったので、やりませんか?」と誘って頂けたんです。

――すごい御縁ですね。

「よくそんなに仕事ありますね」と言われるんですけど、「仕事がない」という方は、やっぱり電話がかかってくるのを待ってるんですよ。描きたいものがあったら企画書を作って、どんどん持っていけばいい。今はネットで送れるから、すごく楽ですよ。まあ、昔はマンガ家が企画書を作るなんて例はあまりなかったですけど。大抵の場合は編集者がマンガ家と打ち合わせをして、企画書を書いて、それを会議にかけていました。私の場合は編集者が動く前に企画書を用意していたので、すごく便利なマンガ家とも言われていましたよ(笑)。

AI時代におけるマンガの未来

今後は自信が体験した“ネタ勝負”に

――新しいデジタル技術に明るいすがや先生ですが、マンガはデジタルで描かれていますか?

そうですね、コロコロアニキで描かせて頂いた頃からフルデジタルで描くようになりました。最初はiPadだけで描いていましたが、今は液晶タブレットで『CLIP STUDIO』を使っています。

ちなみに、文章データのシナリオからネーム部分(セリフとナレーション)だけ抜き出せたら便利だなと思って、「Python」(※プログラミング言語の一種)でコードを書きかけたんですが、試しにChatGPTに投げ込んでみたら10秒かからずにプログラムを作ってくれました。自分的には十分便利だったんですけど、他の人が使うとなると「Python」のインストールしておく必要があるため、誰でもWebで使えるように、これもChatGPTを使ってPHPという言語でアプリを作って、こちらのサイト(https://note.com/msugaya/n/nfd4565ca6376)で公開しています。

――AIをプログラミングに活用されているんですね。

ChatGPTが登場したときから使い始めたんですけど、最初は「使えないよ、こんなもん」と思っていました。「『ゲームセンターあらし』について教えて下さい」と聞いたら「私のデータにはありません」って、あっさり答えられましたからね。どうやら2021年のデータまでしかなかったようで。その後、もう一度同じ質問をしてみたら答えてくれるようになったんですが、「(ゲームセンターあらしは)堀井雄二さんが描いたマンガです」と全然違う回答が(笑)。

でも、今年たまたま大阪の高校でAIについての講演を頼まれたので、もう一度同じ質問をしたら、ずらーっとウィキペディア並に詳しい回答が返ってきました。その凄さに驚いたものの、そのなかで「必殺技はこんなものがあります」と挙げられていたなかに、なぜか『キン肉マン』の必殺技が入っていたりもしましたけどね(笑)。しかし、桁違いに詳しくなっているうえに、大半の情報は合っている。しかも、最後の補足に「私はあなたがこのマンガの作者であることを知っています」と言ってきたんですよ。ChatGPTの有料版にあるメモリー機能をオンにしていたので、過去のログを学習したうえで見抜いてきたんです。

――技術の革新は目まぐるしいですね。マンガへの活用はいかがでしょうか?

ある読み切り作品を描く際、ストーリー作成の一環として「こんな設定で作りたいんだけど、どうだろう」と聞いたら、最初は面白いのが上がってこなかったんですよ。でも、こちら側も段々コツを覚え、設定の前提となる情報をたくさん作り、それを全部投げ込む。そのうえで「こういう設定なんだけど、ここから考えられるストーリーはどんなものがありますか?」と聞くと、かなり使えそうな案が出てきたんです。

やってみてわかったのは、基本的な映画のシナリオの作り方として、アメリカのハリウッドの三幕構成(※物語を「第一幕(設定/導入)」「第二幕(対立/展開)」「第三幕(解決/結末)」の3つのパートに分ける手法)とか、「SAVE THE CATの法則」(※映画や小説などの構造を三幕構成以上に細かく分解し、観客や読者を物語に共感させるためのテクニック)などがあるんですけど、ああいうものは全部覚え込んでいるなと思いました。

例えば主人公だと、強いけれどこういう弱点を持っているとか、お約束なことは踏まえている感じです。ただし、全てが抽象的で、そのままでは使えません。だからこそ、こちらが具体的なネタを入れないといけません。そのネタが“オリジナリティ”であり、最も大事な部分になります。逆にそれがなければ、誰かが作ったようなものしかできないんです。

ちなみに、ChatGPTはアメリカ発祥なこともあってか、ハーレクイン・ロマンスの小説(若い女性向きの恋愛物語のシリーズ)などがすごく得意なんですよ。そのジャンルのことがよく分かっています。だから、その系統の物語に関しては、すぐ使えそうなものが出てきます。ただし、先ほど言ったように“オリジナリティ”を持たせるために、こちらが持つネタを入れなければいけません。そうやってストーリーは壁打ちのように進めていくのですが、これが本当に楽しく、気付けば朝になっていることもあります。生成AIは本当に使えるようになったと思います。

――ただ、「物語を作ってください」だとダメだと。

漠然と「マンガのストーリーを考えてください」みたいなことでやると、どこから持ってきたのか分からない物しかできないので、危なっかしくてまったく使えません。構造や構成という不変なものの上に、どういうネタを入れるかが勝負だと思っています。これから、ますます“ネタ勝負”になるだろうなとも。

そういう意味でも、最終的にはやはり自分の足で取材に行き、肌触りや匂いを感じることが大切になってくると思います。そういうものって、実際に行かなければわかりませんから。当たり前ですが、ネットの情報や生成AIは二次情報であって、自分の体験ではないんですよ。出力されたものに対して突っ込まれても、自身が体験したことなら「自分がその現場に行って、実際にそう感じました」と自信を持って言えます。

そういう想いがあるからこそ、行けるところなら、どこへでも出かけていくようにしています。とにかく、自分の目で見て、触ってみる。現在のネット全盛の時代になって、よりそういった体験に希少性や価値が出てきています。面白いものがあればすぐに出かけていく。私は今年74歳ですが、今でも仕事を頂けている部分は、そういうところがあるからかなと思っています。

――最後に、今の子どもたちに届けたいメッセージをお願いします。

やはり「怖がらずに挑戦してください」ですね。それと、ものづくりの世界において「みんなと一緒じゃなくてもいいんだ」ということ。

以前、美術大学に入学したばかりの学生たちに、私は「入学おめでとう、偏差値0の皆さん」と言いました。するとみんなガクッとした反応をするんです。実際、実技だけで入学してくる学生がほとんどで、実際に偏差値にコンプレックスを抱えている子も多いですから。しかし、大切なのはここからです。

「偏差値というのは、“平均点の世界”なんです。皆さんが目指す仕事は、平均点では飯が食えません。だから、外れましょう」と。人と一緒というのはまったく褒められない世界なんです、マンガやイラストの世界は。

絵を描く子たちは、これまで人と違うことをしているからいじめにあったり、様々な事情でフリースクールや通信制の学校に通うケースが多いんです。だから大学に来ても、友だちができるか、うまくやっていけるかどうか、経験がないからすごく怖がっているんです。そのせいか、「この大学では人と違うことがいいことなんです」と言うと、みんなほっとした顔をしていました。

ものづくりの世界では異端になることが良いことなんです。だから、必ずしもみんなと一緒じゃなくてもいい。そして、それを突き通すためには、自分がやってみたいと何か思いついたら、すぐにやってみましょう。興味を持ったことがあれば、どんどん手を出してほしいですね。