By 神結

森燃イオナは、デュエル・マスターズの競技プレイヤーである。

ある日大会に向かっていたところ、イオナはトラックに跳ねられて意識を失ってしまった。

目を覚ますとそこは異世界で――ということはなく、ごくありふれた景色の日常だった。

だが大会へ向かうと、そこで行われていたデュエマはイオナの知るデュエマとは全くルールが異なるものであった!

あるときはテキストが20倍になったり、またあるときは古いカードほどコストが軽減されたり、またまたあるときはディベートによって勝負をすることもあったり……。

「まぁ、デュエマができるなら何でもいいか」

それはホントにデュエマなのか? というのはさておき。

これは異世界転生体質になってしまったイオナが、その転生先で行われている”少し不思議なデュエマ”に挑む物語である。

誤解のないように言っておくと、本質的な話で言えば帝王に勝つことは別に目的ではない。

自分にとっての目的はマナとの問題の解決であり、そもそもの問題はマナとの間にしか存在していない……はずだった。

ところが帝王は、自分とマナの問題に付け込んで堂々と割り込んできたのである。

もちろん以前までに執拗な嫌がらせを受けてはいたが、そこはまだラインではない。

だが今回はついに、そのラインを踏み越えてきたのだ。

そうなったらもう、戦うしかない。

「先に言っておくが」

帝王は、イオナを一瞥して言った。

「イオナくん。私は君に敬意を持っているつもりだ。いまのうちに負けを認めれば、君も大地マナも、私の名の元に自由を約束しよう」

「なるほど、マナはこの世界に来てるんだな?」

「知りたいか?」

「いいよ、自分で確かめるから」

マナの居所については、よくわからない。帝王は知っているかもしれないが、わざわざ教えてくれることはないだろう。

「どうであれ、私が望めば大地マナをここに呼び寄せることも可能だ。それは保証しよう」

「そうか」

「それで、どうする? 君も大地マナも、私に協力して、私の名の元に自由を得るべきではないか?」

「何が『自由』だよ」

「君にとっても、大地マナとの日々は悲願ではないのか? 君だけの話ではない。大地マナのことも考えるんだ。君は彼女の決意を、想いを踏みにじるつもりか? 君の我が儘に、彼女を付き合わせるつもりか?」

イオナはわざとらしく溜息を吐いた。

「悪いがマナは、僕の我が儘にはとことん付き合ってくれる人だからね。何も問題ないよ」

「なるほど」

帝王はニタニタと笑みを浮かべた。

「そうか、君は《「祝」の頂 ウェディング》で安全に勝てるところを、わざわざ《勝利宣言 鬼丸「覇」》でジャッジをして殴りにいくというんだな? 君はそういうプレイヤーなんだな?」

「まぁウェディングはターン返すからな」

今更、帝王の話術に付き合う必要はない。

もう目の前の帝王を倒して、マナを探すことしか考えていなかった。

「そもそもどうしてお前の名の元で生きていかなきゃいけないんだ。だいたい、仮に僕やマナがお前の世界において何か不都合があったら、その約束は何の意味もないだろ」

「言うようになったな、イオナくん」

「じゃあ話にならん」

「決裂か。いいだろう、イオナくん。そろそろ決着をつけよう。君のデュエマの実力が卓越しているのは認める。だが、いまの私に勝てるかな?」

これが帝王との最後の戦いだろう。負ければ地獄、勝った先のことは……それはそれで後だ。

†

いよいよデュエマが始まった――が、少し不思議な感じがした。近未来的とでも言えばいいのだろうか、SFで目の前の空間にモニターが表示されるように、マナゾーンに置いたカードの情報が空間に表示される。「メンタル・デュエマ」をやったときに使った筐体によく似ていた。

先攻は帝王だった。が、まずいきなりまるで《魂の大番長「四つ牙」》でも場にいるかのように、山札の1枚目をマナに置いて、ゲームを始めた。

……この挙動は知っている。「ターボ・デュエマ」のルールだ。

なるほど、この世界ではターボ・デュエマが行われているのか。確かこのルールは後攻は2ブーストしていい。

返しターン、山札の上から2枚をマナに置き、手札から1マナをチャージ、《豊潤フォージュン》を唱える。

幸い、今回使っているデッキは、いわゆるグッドスタッフ系のカードを多く積んだデッキだ。ブースト勝負なら充分有利を取れる。

対して、帝王は余裕の表情だった。

「イオナくん、デュエル・マスターズというのは、自分がやられて嫌なことを相手に押しつけるんだ」

まぁ、カードゲームで勝利するための鉄則ではある。

帝王は《天災 デドダム》をプレイして、ターンを終えた。ターボ・デュエマの動きにしてはややぬるい。いや、それ自体はこちらに好都合だが、何か不気味ではあった。

「そして、自分がやられたくないことをされた時は、それを拒否するゲームでもあるんだよ」

「……何が言いたい?」

「すぐにわかるさ。さぁ、君のターンだよ、イオナくん」

開始時にマナを置き、ターンを貰う。

相手が遅いなら、こちらもそこまで急ぐ必要はない。マナ置きを省略して、《天災 デドダム》をプレイした。

……だがどういうことだろう、プレイをしようとしたら、空間に浮かぶモニターから警告音が発せられた。見ると、『それはプレイ出来ないカードです』と書かれている。

そんなわけはない。マナの色も数も足りている。

「不思議な顔をしているね、イオナくん」

「…………」

「仕方のないことだ、私がいま新たに、ルールを改変したのだ。」

「ルールの改変?」

「そうだ。『同一イニシャルのカードは、このゲームでプレイできない』というルールにね」

これは、「イニシャル・デュエマ」のルールだ。あのルールに厳格な生徒会長と勝負したときのデュエマである。

確かに、前のターン帝王は《天災 デドダム》をプレイしている。

イニシャル・デュエマはいい。だが、ルールの改変?

「忘れたかい、イオナくん。私は世界の理を変える力の片鱗を手にしているんだ。いずれ空を飛んでみせるし、水を高いところに流してみせる男だぞ?」

「……デュエマのルールくらい、変えてみせるということか」

「ご名答」

そんなことができるなら、なんでもありじゃないか。

「私の『新世界王』の力、楽しんでもらえているかな?」

やむを得ないので、《ウマキン☆プロジェクト》と《飛ベル津バサ「曲通風」》をプレイしてターンを終えた。

ターンが変わり、帝王は悠々とカードをプレイしていく。唱えたのは《【マニフェスト】チームウェイブを救いたい【聞け】》。マナをじっくりと伸ばしていった。

……もしもルールを創れるというなら、別にその場で帝王が勝ちになるようなルールにすればいいだけだ。

あるいは、ゲームを決めてしまうような強力なカードをいきなり場に出してみたり。

しかしそうでなくて、試合は続いている。

ともかく、突拍子のないルールは作れないということか、何か制限があるのか。

イオナは考える。

いずれにせよ、そんなことをできる人間に勝つ方法は、少ない。でも、ないわけではない。

おそらくこれは古来より、存在している方法だ。知らないデッキタイプと対戦するときと、同じ。

「いいだろう、帝王。勝負だ」

「ほう、どうするつもりかね?」

召喚するのは《CRYMAX ジャオウガ》だ。

何をやってくるか分からない相手に対しては、早々に殴って勝つ、これが初見のデッキと対峙したときの大原則だ。

シールドが互いに3枚となった。そして迷わず、《CRYMAX ジャオウガ》でT・ブレイクを敢行する。

「なるほど、さすがはイオナくんだ」

帝王のシールドから飛び出てきたのは《ヴィオラの黒像》。帝王の墓地はない。こちらは、まだウマキンと曲通風が残っている。

これは勝負あった。

「迷いのないプランニングの切り替え、これこそがデュエマの申し子と言うべきなんだろうな。それなら私も、“切り替え”させていただこうか」

直後、ウマキンと曲通風がバトルゾーンからはじけ飛んでいった。

「……えっ」

「どうした? まだ君のターンだぞ? 何もないならターンエンドを宣言するんだな」

「《ヴィオラの黒像》は……」

「なるほど、テキスト確認か? 自由にしたまえ」

イオナはモニターに映る《ヴィオラの黒像》を確認した。すると、こう書いてあった。

『このタマシードが出た時、相手のクリーチャーを20体破壊する』

これも知っているルールだ。「テキスト20倍デュエマ」という。王来MAX篇のカードの数字を20倍にするものだ。

「……ターン、エンドで」

だが一つ、これで確信が持てた。

「ふむ。では私のターンだ」

帝王のルール改変は、ルールを作るのではなく、これまで異世界で出会ってきたデュエマのルールに”切り替える”というものなのだ。

†

そこからはしばらく、帝王のゲームとなった。

こちらがクリーチャーを召喚すれば「スローライフ・デュエマ」に切り替えられ、その登場時効果は無効化された。帝王が撃ってきた《ロスト・ソウル》は、「ヒストリー・デュエマ」によって3軽減されていた。

イオナも対応はするものの、どうしても後手後手になってしまい、苦しい。追い詰められていく。

一方の帝王は完全勝利を狙っているようで、こちらを完全に屈服させるために、心ごと完全に折るためのプレイを取っていた。

「どうだ、イオナくん。そろそろ諦めて私の世界で生きないか?」

確かに、希望は薄い。

だけども、このデュエマは僕のこれまでの異世界転生しながらデュエマをしてきた積み重ねなのだ。

そしてそれは言うならば、僕とマナのデュエマそのものなのだ。負けないでください、いままでやってきたことを思い出してください、そんな言葉が頭の中に聞こえてくる。

「生憎、意地があってね」

「なるほど、そうか」

そう言う帝王の目は、まるで哀れむようにこちらを見ていた。

「人は知らず知らずのうちに、自分に『こうあるべき』という理を課してしまう。君の言う意地とやらも、理に囚われ、羽を縛りつけられているようにしか見えないがね」

「これは僕の感情だよ」

「感情と理は紙一重だよ、イオナくん。例えば君が私に嫌悪感を抱いているとして、大抵の場合はそこに何かしらの背景があった上のはずだ。それが理だよ。君が意地を張るには、何かしら理があるのだろう?」

「……あったとして、それをお前はどうしたいんだ?」

「だから言っているではないか。自由だよ。自由な世界だ。私とて、水が高いところに流れることを強く望んでいるわけではない。だが、そうであるべきかどうかは全て自由であるべきだよ、イオナくん」

帝王は続ける。

「君が今、大地マナを大切に想っているのはいいとして。でも、それが将来に渡ってそうであるとは限らない。でも君は仮に彼女への想いが薄れたとて、”理”を通そうとするんじゃないのか?」

「それが悪いのか?」

「悪いとは思わないさ。でも、正しいとも思わないね。そう、私は世界を拘束する理が嫌いなのだ。だから取り外す、その枷をね」

「それは極論、無法では?」

「いや、違う。それゆえに、私がある」

「それは結局、お前が自分で考える”理”を、世に押しつけるだけにならないか?」

「それも違うよ、イオナくん。私はもっと純粋で、もっと上位の次元にいるんだよ。誰かを傷つけることを目的とするような、そんな程度の低いことを望んでいるのではないよ。でも、私はただ、人が望むなら空を羽ばたいてもいいと。それを私は上の次元から許可を出す、人の可能性を信じているからね。そしてその瞬間はいま、もう間もなく訪れようとしている」

帝王は笑っていた。

「さて、そろそろ〆の時間といこうか。私はこれまで王だった。この力も、新世界王が具現化したものであるからな。でも、王では神の領域には届かない。《聖鎧亜キング・アルカディアス》も、初戦ゴッドの尖兵に過ぎなかった。だが!」

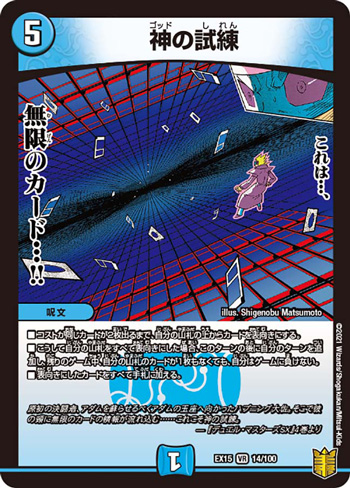

そう言って帝王が唱えたのは、《神の試練》だった。

「私はこの試練を乗り越え、神の領域に達しよう!」

この呪文が唱えられると、周囲に《神の試練》のイラストに描かれたような疑似空間が現れる。

これはカードの具現化ではあるが、それよりも……。

「なるほど、『ロジカル・デュエマ』か」

「ご名答。《神の試練》を乗り越えた先にあるものを予め定義し、やがて試練を達成することでそれを実現する。効果は全能にも等しい追加ターンの獲得。であればそれは即ち、神への領域に達するということだ!」

そして帝王はその効果を起動する。

「私はこの世のあらゆる事象を知り尽くし、そして上の次元へと至ってみせよう!」

瞬く間に帝王の山札は堀り尽くされた。それは即ち、追加ターンを獲得を意味する。神の領域へと、足を踏み入れたのだ。

「ではサヨナラだ、イオナくん。君はやはり、私の人生におけるいいスパイスだったよ。君のお陰で、私の輝きはより一層際立つことになる。感謝を述べておこう」

そして帝王は、並んだクリーチャーたちで攻撃を開始した。

「……今はロジカル・デュエマで合っているよな?」

「無論だ。私はいまロジカル・デュエマをもって、《神の試練》に挑んでいるのだからな」

「ありがとう、それを確認したかったんだよ」

……それを待っていた。

「呪文、シールド・トリガー。《ヘブンズ・ゲート》」

「ほう、それで、どうする?」

カードを1枚、場に出す。《闘門の精霊ウェルキウス》。そして続けて効果で、もう1枚のカードを場に送り込んだ。

その名は、《∞龍 ゲンムエンペラー》!

「《∞龍 ゲンムエンペラー》だと……?」

「《∞龍 ゲンムエンペラー》は無限の力を司る、って前にお前が言っていたな。それはもちろん、神に対しても、な」

そう、《∞龍 ゲンムエンペラー》の効果は、既に唱えた《神の試練》の効果を無視する。

それは即ち。

「帝王、お前の山札を数えてみろ」

山札のないプレイヤーは、敗北する。

「馬鹿な! だが私の今の権能を持ってすれば、《∞龍 ゲンムエンペラー》ごとき、私のロジカルとルール改変で如何様にも!」

「……何を言っている、帝王? お前が自分で言ったんだぞ、《∞龍 ゲンムエンペラー》の力は無限だと。それに、まさか知らないわけではないだろ? デュエマの絶対法則を」

「絶対、法則?」

「そう、絶対。決して揺るぐことのなく、改変することなど叶わない。それゆえに絶対法則」

それは即ち。

「カードの効果はルールに勝つ」

「!?」

「帝王、お前がどんなにロジカルしようと、ルールを変えようと、お前の山札はない。そして、《∞龍 ゲンムエンペラー》の効果は発動した」

「であれば、山札が負けても負けないルールに組み替えて……」

「それは無理でしょ。だってそうしたら、《神の試練》のテキストにおかしな記述があるし、《水上第九院 シャコガイル》なんかはテキストそのものがバグになってしまう。そのルールそのものがコンパイルエラーじゃないか? そもそも、そんなルールのデュエマに、出会ったことはないだろ?」

「そんな……このような……」

「もう無理だ、お前の負けだ、帝王……!」

勝負は決した。

そして直後、疑似空間に亀裂が生じた。目の前の景色が大きく歪む。

亀裂は徐々に大きくなり、やがて音もなく崩れていった。

言われなくてもわかった。世界が、終わろうとしている。

「これは、一体……?」

「神の権能に挑んだ報いか、あるいは――」

「あるいは?」

「世界が帝王を受け入れなかったのか」

「それは、一体どういうことだ?」

イオナはふと思い出した光景があった。

それは「火之国デュエマ」だった。あのとき、火之国の支配を望んだ轟コウは、イオナとの戦いに敗れた。その後、火之国は炎に包まれて消滅していった。

それは何故か。

「世界の理を操り、自らの望む世界を創ろうとした。それは、世界の支配を求めたのと同義だ。だけどもこの世界は、それを良しとしなかった。もしくは、その資格が帝王にないと判断したか」

「…………」

「この世界を統べる器はないと。神に挑み、敗れたお前にその資格はないと。だからいま、受け入れを拒否したこの世界そのものが崩壊しようとしている……のかもしれない」

火之国の出来事は、夢の中の話だと思っていた。だが、そうではなかったのかもしれない。この世界と極めて近く限りなく遠いところにあって、だからこそ世界を望む者に対しては、同じ仕打ちを下す。

「そうか、私は認められなかったのか……。そうか、そうか……」

帝王は意外にも、すんなり受け入れていた。正直、もっと足掻くのかと思った。

夢が破れてショックの方が大きいのか、あるいはもっと本当に、帝王という人物は純粋だったのか。

「……森燃イオナ、ここに留まるとどうなる?」

「さぁ。燃え尽きる火之国の結末は見届けていないから、何もわからん」

「では君はどうする? 異世界転生をして脱出をするのか?」

「……それは無理なんじゃないかな」

だって、と続ける。

帝王やマナから聞いた理屈だと、自分が異世界転生を果たす理由はマナと近しい存在過ぎるから、である。いわく、磁石が同極反発し合うのと同じ。

そして結局、この世界でマナには会っていない。夜の公園で光に包まれたとき、それこそ磁石が反発し合うように、別の世界に転生してしまったのかもしれない。

「まぁ、なるようにしかならん」

「そうか。では最後に一つだけ許せないことを話しておこう、森燃イオナ。君のような男が、何故――」

最期の言葉はよく聞き取れなかった。帝王は崩壊する世界の奈落へと、消えていった。

あれだけの男でも、消える時は一瞬だ。哀れなものだった。

そして自分にも、その瞬間が迫ってきた。

結局、マナに伝えたかったことは、届けられなかった。

「そして最後に、マナがもっとも嫌がった結末になりやがった」

もし次があるなら、ちゃんとこれからはマナの言うとおりに従おうかな。

とはいえ、後悔はない。これが宿命だったのかもしれない。今までありがとう、マナ。

ふと、マナの顔を思い浮かべる。最期にマナとの思い出に浸れる自分は、幸せなのかもしれない。

(ふざけないでくださいよ)

その時、頭の中に声が響いた。

(なに勝手に気持ち良くなって満足してるですか。ダメですよイオナさん。だってイオナさんは、私がいないと……)

やがて、目の前に光が差した。

その光に手を伸ばして、掴もうとして――

そこで意識は途絶えた。

(エピローグへ続く)

神結(かみゆい)

Twitter:@kamiyuilemonフリーライター。デュエル・マスターズのカバレージや環境分析記事、ネタ記事など幅広いジャンルで活躍するオールラウンダー。ちなみに異世界転生の経験はない。

『異世界転生宣言 デュエル・マスターズ「覇」』バックナンバーはこちら!!